Beispiel für eine Wetterklausel in einem Bauvertrag

Warum das Wetter bei Bauverträgen eine Rolle spielt

Bauprojekte sind besonders anfällig für unvorhersehbare Umstände - keiner ist störender als das Wetter. Regen, Schnee, starker Wind und extreme Temperaturen können die Arbeiten verzögern, das Material beschädigen und die Kosten erhöhen. Um solche Risiken zu mindern, enthalten Bauverträge oft eine Wetterklausel. In dieser Klausel wird festgelegt, wie unerwartete Wetterereignisse vertraglich gehandhabt werden, insbesondere im Hinblick auf Projektverzögerungen, Kostenteilung und Verantwortlichkeiten.

In diesem Artikel wird erläutert, was eine Wetterklausel ist, warum sie wichtig ist, und es wird ein praktisches Beispiel für einen Wetterklauselvertrag gegeben. Außerdem erfahren Sie, wie Sie eine solche Klausel effektiv formulieren und verhandeln können, um alle beteiligten Parteien zu schützen.

Das Wichtigste zuerst: Was ist eine Wetterklausel?

Eine Wetterklausel in einem Bauvertrag ist eine rechtliche Bestimmung, die regelt, wie mit wetterbedingten Verzögerungen oder Schäden während eines Bauprojekts umgegangen wird. Sie kann Folgendes regeln:

- Was gilt als schlechtes oder widriges Wetter?

- Wie werden witterungsbedingte Verzögerungen dokumentiert?

- ob Fristverlängerungen oder zusätzliche Entschädigungen zulässig sind

- Verantwortlichkeiten des Auftragnehmers und des Auftraggebers

Diese Klausel ist sowohl für Auftragnehmer als auch für Auftraggeber von entscheidender Bedeutung, um Streitigkeiten über Projektfristen und finanzielle Einbußen aufgrund von Wetterereignissen zu vermeiden, auf die niemand Einfluss hat. Andernfalls könnten sich beide Parteien in Streitigkeiten darüber verstricken, wer die Kosten und Folgen von Wetterunterbrechungen zu tragen hat.

Warum sollten Sie eine Wetterklausel in Ihren Vertrag aufnehmen?

1. Verteilt das Risiko

Das Wetter ist ein unkontrollierbarer Faktor. Durch die Aufnahme einer Klausel, die eindeutig festlegt, wie mit wetterbedingten Verzögerungen umzugehen ist, wird das Risiko im Vertrag gerecht zwischen den Parteien aufgeteilt. Dies schützt beide Seiten davor, unverhältnismäßig hohe finanzielle oder terminliche Belastungen auf sich zu nehmen.

2. Verhindert Streitigkeiten

Eine gut formulierte Klausel verringert Unklarheiten und kann kostspielige Rechtsstreitigkeiten verhindern, indem sie die Erwartungen darüber festlegt, wie und wann das Wetter zur Rechtfertigung einer Verzögerung herangezogen werden kann. Sie verringert auch das Potenzial für Missverständnisse oder Unstimmigkeiten im Verlauf eines Projekts.

3. Verbessert die Projektplanung

Mit einer klaren Wetterklausel können sowohl Auftragnehmer als auch Auftraggeber effektiver planen und dabei saisonale Schwankungen und eingebaute Eventualitäten berücksichtigen. Sie ermöglicht es den Teams, realistische Zeitpläne zu erstellen, die wetterbedingte Ausfallzeiten berücksichtigen.

Hauptbestandteile einer Wetterklausel

Eine solide Wetterklausel sollte die folgenden Elemente enthalten:

1. Definition von schlechtem Wetter

Geben Sie an, was als schlechtes Wetter gilt. Ist es nur Niederschlag? Oder zählen auch extreme Hitze, Kälte, Wind oder Feuchtigkeit dazu?

Beispiel:

"Schlechtes Wetter" bedeutet Niederschlag von mehr als 1 Zoll in einem Zeitraum von 24 Stunden, Temperaturen unter 32°F oder über 95°F oder Windböen von mehr als 30 mph, wie an der nächstgelegenen offiziellen Wetterstation aufgezeichnet.

Diese Detailgenauigkeit stellt sicher, dass alle Beteiligten genau wissen, wann das Wetter ein triftiger Grund für eine Verzögerung ist.

2. Schwellenwert für "ungewöhnliche" Bedingungen

Die meisten Verträge gehen von einer bestimmten Anzahl von Wettertagen pro Jahr oder Saison aus. Eine Klausel sollte zwischen "normalem" Wetter (basierend auf historischen Daten) und wirklich ungewöhnlichen Ereignissen unterscheiden.

Beispiel:

Ungünstige Witterungsverhältnisse gelten nur dann als entschädigungsfähig bzw. für eine Fristverlängerung in Frage kommend, wenn sie das 10-Jahres-Mittel für den Standort in dem betreffenden Monat um mehr als 20 % überschreiten.

Dies hilft, das erwartete saisonale Wetter von störenden Anomalien, wie rekordverdächtigen Stürmen oder ungewöhnlichen Kälteeinbrüchen, zu unterscheiden.

3. Anforderungen an die Dokumentation

Legen Sie dar, wie Wettereinflüsse dokumentiert werden sollen, z. B. mit Fotos, Daten von Wetterstationen, Wetterkarten oder Tagesberichten.

Beispiel:

Der Auftragnehmer muss innerhalb von 48 Stunden nach dem mutmaßlichen Zwischenfall eine Verspätungsmeldung und einen Wetterdatenbericht vorlegen.

Klare Dokumentationsstandards erleichtern die Validierung von Ansprüchen und verringern das Risiko von Subjektivität oder Unstimmigkeiten.

4. Anspruch auf Zeit und/oder Geld

Klären Sie, ob der Auftragnehmer nur Anspruch auf eine Fristverlängerung hat, oder ob auch zusätzliche Kosten erstattungsfähig sind.

Beispiel:

Verzögerungen aufgrund schlechter Witterung, die über den 10-Jahres-Durchschnitt hinausgehen, berechtigen den Auftragnehmer zu einer tageweisen Verlängerung der Frist, jedoch zu keiner zusätzlichen Entschädigung, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

Dies hilft den Kunden, die Kontrolle über die Kosten zu behalten, und bietet den Auftragnehmern eine gewisse Flexibilität bei der Terminplanung.

5. Erwägungen zu höherer Gewalt

Wenn Ihr Vertrag eine Klausel über höhere Gewalt enthält, stellen Sie sicher, dass diese nicht mit Ihrer Wetterklausel kollidiert. In einigen Fällen können extreme Wetterereignisse stattdessen unter höhere Gewalt fallen.

Beispiel für eine Wetterklausel in einem Bauvertrag

Es folgt ein praktisches Beispiel für eine Wetterklausel, die in einem kommerziellen Bauvertrag vorkommen könnte:

Abschnitt 10.3 - Verzögerungen durch widrige Witterungsverhältnisse

10.3.1: Als widrige Witterungsverhältnisse gelten alle Wetterbedingungen, die den Auftragnehmer daran hindern, die Arbeiten sicher, effektiv oder in Übereinstimmung mit dem Projektzeitplan auszuführen. Dazu gehören unter anderem:

a) Niederschlag von mehr als 1,0 Zoll innerhalb von 24 Stunden

b) Schneefall von mehr als 2,0 Zoll innerhalb von 24 Stunden

c) Temperaturen unter 32°F oder über 95°F

d) Windböen von mehr als 30 mph

10.3.2: Vom Auftragnehmer wird erwartet, dass er eine Anzahl von wetterbedingten Verzögerungstagen einplant und in den Bauzeitplan aufnimmt, die den durchschnittlichen monatlichen Wettereinflusstagen der letzten 10 Jahre entspricht, basierend auf den Daten des [Local Government Weather Bureau].

10.3.3: Nur Verspätungen, die auf Witterungsbedingungen zurückzuführen sind, die den historischen 10-Jahres-Durchschnitt um mehr als 20 % in einem bestimmten Kalendermonat überschreiten, gelten als entschädigungsfähig.

10.3.4: Wenn eine qualifizierte wetterbedingte Verzögerung eintritt, muss der Auftragnehmer:

a) innerhalb von 48 Stunden eine schriftliche Benachrichtigung einreichen

b) Unterlagen wie Fotos, tägliche Baustellenprotokolle und zertifizierte Wetterdaten der nächstgelegenen Station beifügen

c) einen aktualisierten Zeitplan vorlegen, aus dem die Auswirkungen der Verzögerung auf den kritischen Pfad hervorgehen

10.3.5: Wird die Verzögerung bestätigt, hat der Auftragnehmer Anspruch auf:

a) eine taggenaue Verlängerung des Datums der substanziellen Fertigstellung

b) eine zusätzliche Entschädigung nur dann, wenn diese Kosten unvorhersehbar waren und vom Eigentümer schriftlich genehmigt wurden

10.3.6: Diese Klausel ist in Verbindung mit der Klausel über höhere Gewalt in Abschnitt 12.1 zu lesen. Im Falle eines extremen Wetterereignisses (z. B. Orkan, Überschwemmung) hat diese Klausel Vorrang vor Abschnitt 12.1, sofern nicht anders vereinbart.

Tipps für die Formulierung einer wirksamen Wetterklausel

1. Historische Wetterdaten verwenden

Beziehen Sie sich auf die NOAA, lokale Wetterdienste oder Drittanbieter von Daten, um eine Basislinie für "normales" Wetter am Projektstandort zu erstellen. Dies gibt allen Beteiligten einen objektiven Bezugspunkt.

2. Machen Sie die Klausel ortsspezifisch

Passen Sie die Klausel an die örtlichen Gegebenheiten an. Was in Südkalifornien als extrem gilt, kann in Chicago normal sein. Eine Klausel, die für alle gilt, hält einer Überprüfung selten stand.

3. Gleichgewicht zwischen Fairness und Verantwortung

Vermeiden Sie Klauseln, die eine Partei übermäßig begünstigen. Auftraggeber können sich gegen Klauseln wehren, die unbegrenzte Fristverlängerungen ermöglichen. Die Auftragnehmer hingegen brauchen einen klaren Schutz gegen unvorhersehbare Verzögerungen.

4. Koordinierung mit dem Projektplan

Arbeiten Sie eng mit dem Planungsteam zusammen, um eine angemessene Anzahl von erwarteten Wettertagen und Pufferzeiten einzuplanen. Der Zeitplan für das Projekt sollte sich an den klimatischen Gegebenheiten orientieren.

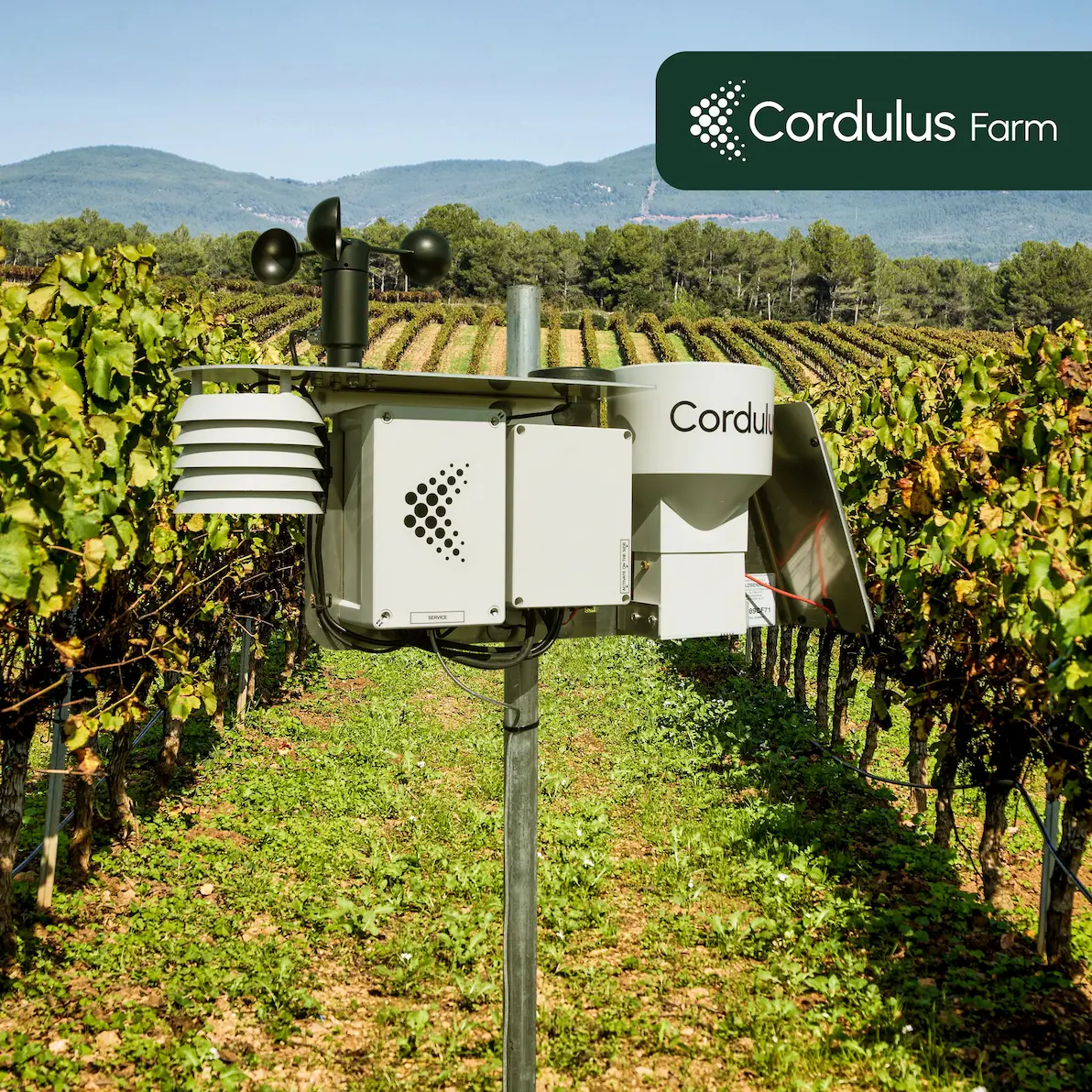

5. Erwägen Sie den Einsatz von Technologie

Wetterstationen, IoT-Sensoren und Echtzeit-Datenprotokollierungstools (wie sie von einigen technischen Unternehmen im Baugewerbe verwendet werden) können Ihre Dokumentation verbessern und Streitigkeiten verringern. Die Möglichkeit, zertifizierte, mit Zeitstempeln versehene Wetterdaten abzurufen, kann in einer Schadensituation den Ausschlag geben.

Häufig zu vermeidende Fallstricke

- Allzu vage Formulierungen: Phrasen wie "schlechtes Wetter" oder "extremes Wetter" ohne Quantifizierung können zu Streitigkeiten führen. Verwenden Sie stattdessen datengestützte Definitionen.

- Fehlen von Dokumentationsprotokollen: Ohne eine klare Verpflichtung zur Vorlage von Beweisen können Streitigkeiten subjektiv werden.

- Ignorieren des saisonalen Timings: Bei Projekten, die im Winter beginnen, sind ganz andere Wetterrisiken zu berücksichtigen als bei Projekten im Frühjahr.

- Annahme einer Einheitsgröße für alle: Die Wiederverwendung allgemeiner Klauseln aus anderen Regionen oder Projekten kann zu Lücken oder unfairen Bedingungen führen. Passen Sie den Vertrag immer an den Projektstandort an.

Abschließende Überlegungen: Eine Klausel, die Vertrauen schafft

Eine Wetterklausel in einem Bauvertrag ist nicht nur eine juristische Formalität - sie ist ein praktisches Instrument zur Risikoverwaltung, zur Verringerung von Konflikten und zur Sicherstellung, dass Projekte auch dann im Plan bleiben, wenn die Natur nicht mitspielt. Eine gut formulierte, standortspezifische Schönwetterklausel kann den Unterschied zwischen einer überschaubaren Verzögerung und einem ausgewachsenen Rechtsstreit ausmachen.

Wenn definiert wird, was als widrige Witterung gilt, wie sie zu dokumentieren ist und welche Rechtsmittel zur Verfügung stehen, können Auftragnehmer und Kunden mit Klarheit und Zuversicht vorgehen.

Veröffentlicht:

Mai 15, 2025

.webp)

%20(1)%20(1).webp)

.webp)

%20(1).webp)

.webp)

.webp)

.webp)

_web.webp)

.webp)